(通讯员:程烨 车媛媛 李祥瑞)7月8日至15日,搜同资源

“知行硒望”社会实践团走进湖北省恩施州建始县长梁镇白云村,深入2000亩果园,开启了为期8天的社会实践。

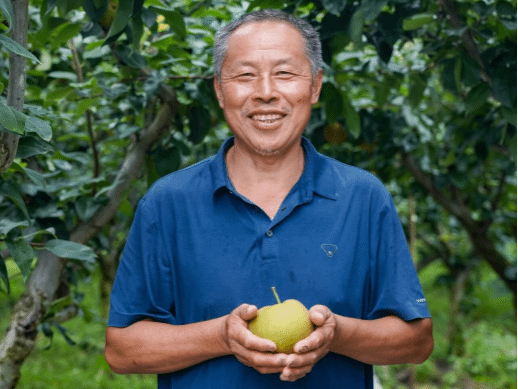

六月雪梨创始人潘贤成捧着六月雪梨(车媛媛 摄)

实践团围绕“六月雪梨”产业开展“电商赋能+文化传播”双线融合主题实践,探寻一棵梨树如何“育出”一片乡村希望,解码新农人群像背后的振兴密码。以实际行动践行习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,助力“千万工程”经验在荆楚大地落地生根。

实践团成员与潘贤成(左)在直播中讲述雪梨种植故事(基地供图)

一、直播架桥:雪梨飘香,“云端”讲好乡土故事

“皮薄肉脆,汁多如蜜,这就是白云村的‘六月雪梨’!”实践团依托抖音平台开展“直播助农”活动,探索“产品+文化”双向赋能路径,借“新农主播”讲好乡村故事、传播农品价值。

六月雪梨基地负责人潘启斌(中)做客直播间(李祥瑞 摄)

镜头前,成员们化身“新农主播”,现场品鉴雪梨、讲解种植技术与生态理念,与弹幕热情互动,将一场场农品直播打造成融合产品推介、知识科普与恩施风情的沉浸式体验。

实践团成员在直播中品鉴雪梨 (车媛媛摄)

实践团一共开展了六场直播,据统计,直播点赞累计量破十万,观看人数累计超四千人次,销售额累计破千元,实现了“讲好地方故事,带出助农实效”的目标。一场场“农味+人情”的直播,为当地特色农产品触达更广阔市场迈出坚实一步。

二、影像寻迹:三代新农人,共绘梨园振兴图

实践团成员拍摄微纪录片《我在白云有棵梨树》过程中(车媛媛 摄)

如果说直播是一座连接消费者与农产品的桥梁,那么“新农人”的奋斗故事,则是支撑乡村产业发展的精神脊梁。实践团发起“新农人影像计划”,聚焦“六月雪梨”三代守护者,以微纪录片《我在白云有棵梨树》为载体,用镜头定格“扎根乡土”的奋斗群像。目前,微纪录片《我在白云有棵梨树》已经在湖北日报客户端、中国建始网推出播放。

潘贤成捧着“六月雪梨”(李祥瑞摄)

“奠基者”潘贤成,二十多年前放弃教职,引进技术、开垦实验田,为千亩梨园打下根基;“拓销者”潘启斌,海外工程师返乡,引入电商直播,推动产业从“会种”向“会卖”转型;“塑牌者”金启平,通信精英归来,专注品牌升级、物流优化与标准化管理,助力“六月雪梨”向区域公共品牌跃升。

丰收季果农捧着六月雪梨(李祥瑞 摄)

从种植奠基、销售拓新到品牌跃升,三位新农人角色各异,却共同绘就了乡村人才振兴的生动图景。实践团的镜头捕捉到他们的‘新’,不仅在于身份转换,更在于将现代知识、管理智慧与乡土情怀深度融合,以创新视角激活乡村资源禀赋。

“六月雪梨”协会会长金启平(左一)讲解六月雪梨种植技术(基地供图)

三、光影叙事:定格丰收喜悦,重塑乡村印象

七月梨熟,白云村迎来最繁忙的丰收季。为记录这动人的劳动图景,实践团发起“丰收影像计划”,用镜头定格田间地头的动人瞬间,展现梨果压枝、农人笑颜的乡村图景。

晨曦微露,团队随果农入园拍摄。果农们穿梭梨林中,采摘、搬运、分拣、装箱,成员们记录下他们弯腰拾果的专注、树荫下休憩的笑靥、满筐雪梨前的自豪......这些瞬间汇编成专题摄影集,成为一份温暖的“田野日记”。

实践团成员在果园中合影(李祥瑞 摄)

“丰收影像计划”不仅是一次“用影像讲述乡村振兴”的摄影探索,更是一次乡村叙事方式的革新。实践团希望通过影像语言打破农业“苦脏累”的刻板印象,让人们看到农业的劳动之美、人情之暖、收获之喜,展现独特的活力与价值。镜头定格的,是丰收盛景,更是农人逐梦、乡村奋进的时代缩影。

八天“雪梨之旅”,青年学子们以直播为笔,以影像为墨,深入乡村沃土,感知农业脉动,体悟乡土文化,更在沉浸式实践中读懂乡土、对话时代,坚定强农兴农的青春担当。未来,“知行硒望”社会实践团将继续用脚步丈量田野,用镜头记录变迁,用智慧赋能乡村,在广袤的‘田野中国’书写新时代青年的奋斗篇章。

湖北日报《我在白云有棵梨树》

//news.hubeidaily.net/hbrbsharenew/news_detail/5/4494253/4033776/0?w=1757045135185&uik=Zsw3SaYJ&share_plat=wechat&sec=b77da3d9&contentType=5&tencentShare=1&historyback=1

(编辑:张金秋 审核:陈华伟)